Pas de photo, pas de cinéma

Le lien entre l’art et le cinéma, c’est toute une histoire… et elle ne date pas d’hier ! Il faut dire que sans le premier, l’autre n’aurait sans doute pas existé. Plus précisément, c’est du côté de la photographie qu’il faut se pencher pour comprendre les origines du cinéma.

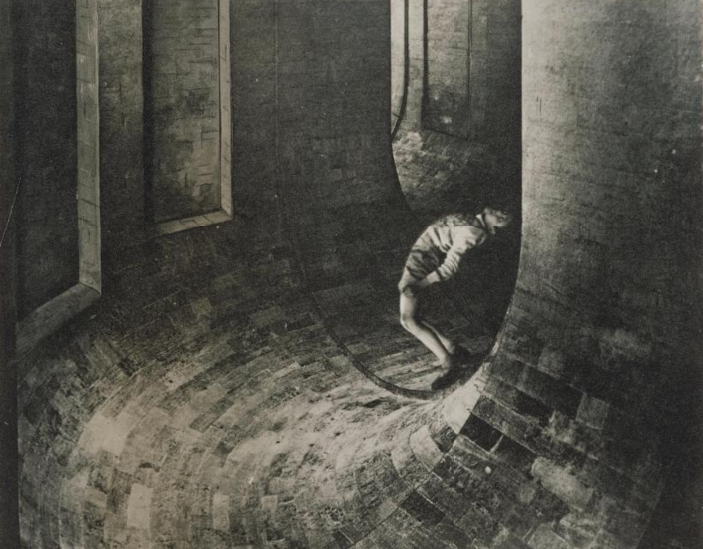

En effet, les films ne sont en réalité qu’une succession d’images fixes, qui défilent à grande vitesse. Ce principe-là est, entre autres, révélé par le photographe Muybridge qui réussit à décomposer le mouvement d’un cheval grâce à une suite d’images à intervalle très réduit.

Rapidement, on se rend compte qu’en faisant vite défiler les photos, le cheval bouge : magie…

Sans photographie, pas de cinéma donc. Mais on peut aussi penser que ce dernier doit une fière chandelle à la peinture. Lorsque les frères Lumière projettent pour la première fois un petit film qui montre l’arrivée d’un train en gare par exemple, ils s’inspirent grandement du cadrage des toiles impressionnistes qui mettent en scène des trains !

La peinture sert elle-même de modèle

L’importance accordée à la lumière et au mouvement chez les impressionnistes donne en effet du grain à moudre aux premiers réalisateurs ! Mais en dehors de ce courant artistique, bien d’autres œuvres ont elles aussi façonné l’imaginaire des cinéastes.

C’est le cas par exemple du tableau L’Île des morts d'Arnold Böcklin, qui a tant fasciné qu’il est à l’origine de nombreuses œuvres, dont… Shutter Island de Martin Scorsese !

Si les arts plastiques ont ici inspiré un élément du film, dans d’autres cas, ils ont même permis d’ancrer certains principes fondamentaux du "septième art".

Par exemple, lorsque Walt Disney se retrouve face aux illustrations de contes pour enfants réalisées par Gustave Doré, c’est le déclic ! Il est particulièrement séduit par l’anthropomorphisme des dessins de Doré, c’est-à-dire le fait de donner des caractéristiques humaines aux objets et aux animaux.

Aujourd'hui, ce principe est présent dans la plupart des œuvres de cinéma d'animation !

De multiples manières d’amener les arts plastiques au cinéma

Pour les réalisateurs, il n’est donc pas rare de citer des œuvres plastiques. C’est d’ailleurs souvent un moyen pour eux de rendre hommage à un objet culturel qui les a particulièrement marqués.

Il est aussi fréquent que les œuvres d’art qui s’invitent au cinéma soient là parce qu’elles constituent une référence culturelle commune. Comme elles renvoient tacitement à un sentiment ou un symbole connu de beaucoup, les cinéastes peuvent donc les utiliser pour faire passer un message !

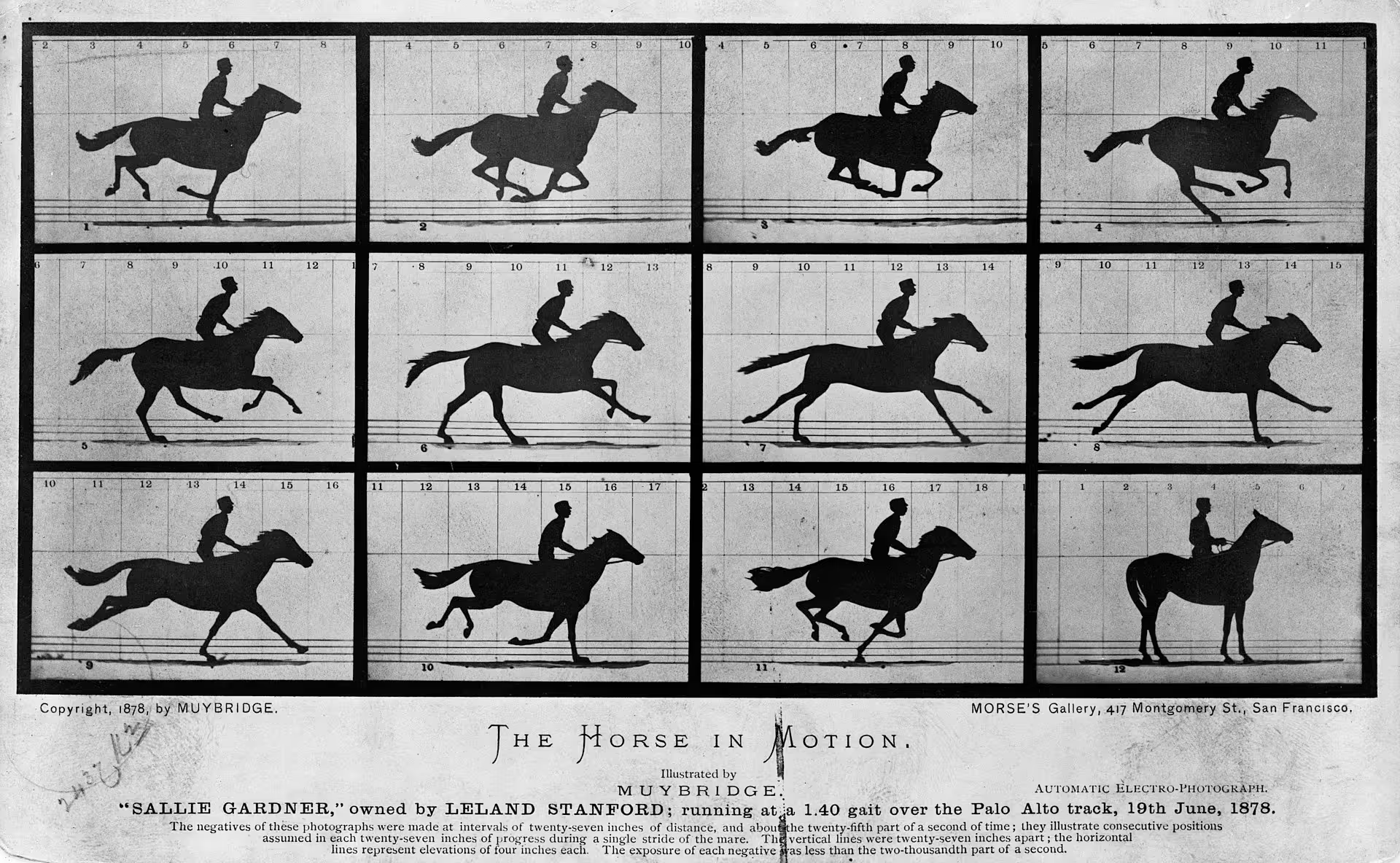

Par exemple, dans Les Amours imaginaires de Xavier Dolan, le réalisateur canadien fait se superposer subtilement des images de l'homme dont sont amoureux les deux personnages principaux avec d’autres de la statue de David par Michel-Ange.

La sculpture ayant été considérée comme le canon de beauté masculine dès sa création, sa présence dans cette scène sert à nous donner un aperçu de la manière dont les protagonistes voient le jeune homme...

Parfois, le cinéma s’inspire même des arts plastiques non pas tant pour une œuvre en particulier mais pour leur technique. Pour ses films en couleur par exemple, Michelangelo Antonioni fait peindre des parties du décor naturel pour qu’il corresponde vraiment à ce qu’il veut.

Le but ? Créer une image cinématographique comme un peintre crée un tableau, sans se contenter de photographier les couleurs au naturel mais en provoquant des relations entre celles-ci.

Pour finir

En bref, l’art s’invite au cinéma de bien des manières et ça, depuis toujours. Que ce soit pour rendre hommage à des œuvres, s’inspirer simplement de leur esthétique, reproduire leur technique ou encore faire passer des messages, les cinéastes ont toujours une bonne raison de mélanger les genres : pour notre plus grand plaisir !

.png)