Une enfance normande

Paris, 1840. Le petit Claude pointe le bout de son nez dans le foyer d’Adolphe et Louise Justine Monet. Quelques années plus tard, cette famille de la petite bourgeoisie déménage au Havre pour les affaires du père, négociant en tissu.

Élève dissipé - il considère le lycée comme une "prison", Claude Monet montre assez tôt un certain don pour le dessin et en particulier la caricature… ce qui ne plaît guère à ses parents ! Il n’empêche que c’est grâce à ses portraits satiriques qu’il est repéré par un peintre déjà bien établi, Eugène Boudin. Monet a alors environ 18 ans, et découvre la peinture de paysage avec Boudin : cette pratique en plein air ne le quittera plus jamais !

.avif)

La révélation de la lumière

Après cette rencontre décisive, le jeune homme décide de poursuivre sa formation à Paris. Il fréquente plusieurs ateliers, fuyant l’art "académique" (comprendre : très codifié) et faisant au passage la connaissance d’autres jeunes peintres prometteurs : Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley ou encore Frédéric Bazille.

C’est aussi la période où il effectue son service militaire en Algérie : la lumière et les couleurs y sont pour lui une véritable révélation.

Combien ma vision y gagna. Les impressions de lumières et de couleurs que je reçus là-bas ne devaient que plus tard se classer ; mais le germe de mes recherches futures y était.

Vers 25 ans, Claude tombe amoureux de Camille Doncieux, une jeune modèle. On la retrouve d’ailleurs dans bon nombre de ses toiles.

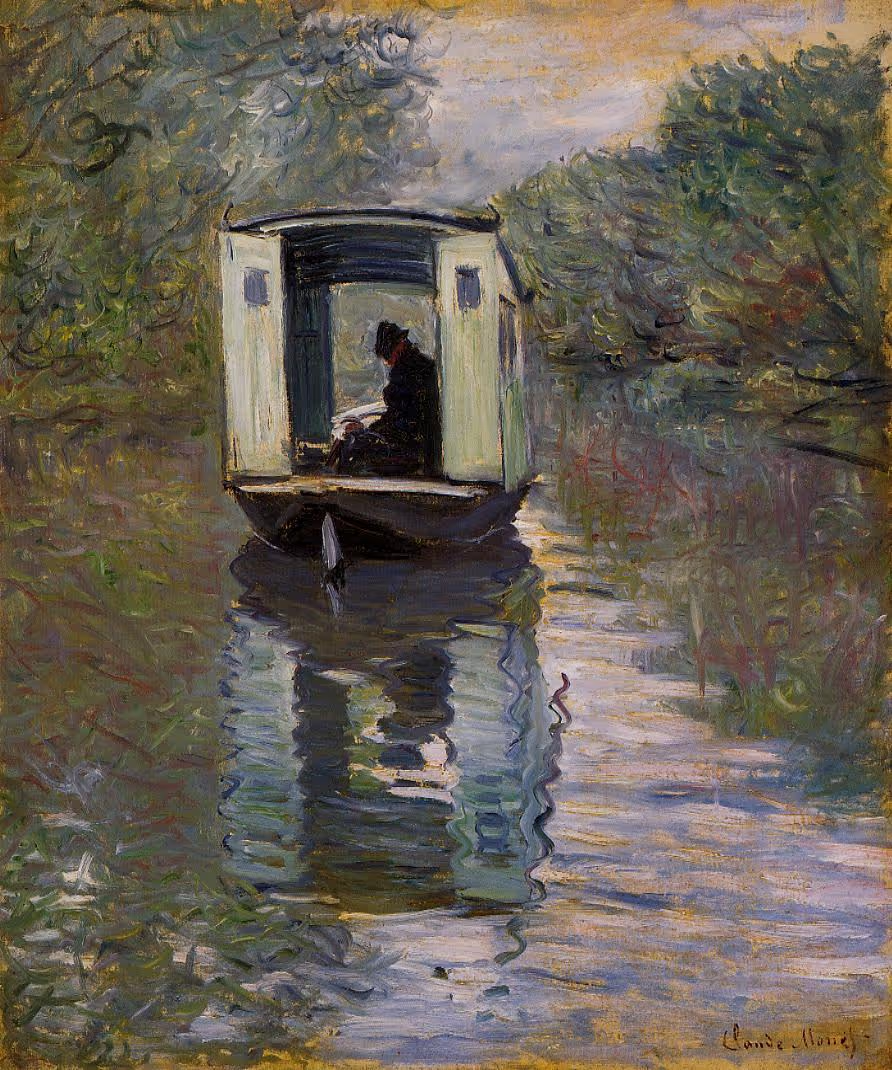

Une fois mariés, Claude et Camille s’installent à Argenteuil avec leur petit Jean, tout près de la Seine. Là, Monet peut s’adonner à peindre l’eau et ses reflets qui le fascinent. Il s’installe même dans un "bateau-atelier" pour être au plus près de son sujet, et capturer sur la toile les moindres variations de la lumière sur le fleuve !

Un début de carrière en marge du circuit classique

Il présente quelques œuvres au Salon, l’exposition annuelle "officielle" supervisée par l’Académie des Beaux-Arts. Mais au fur et à mesure que Monet explore son propre style, les portes du marché de l’art conventionnel semblent se fermer… Alors avec sa bande d’amis peintres, ils décident de monter leur propre exposition en 1874.

Ce n’est pas franchement un succès, mais l’événement reste néanmoins dans l’histoire comme le point de départ de l’impressionnisme. Heureusement, Monet peut compter sur le soutien indéfectible du marchand d’art Paul Durand-Ruel, qui s’est pris de passion pour cette peinture d’un genre nouveau, plus libre. Ce dernier se démène pour faire connaître les impressionnistes en France et jusqu’au États-Unis. Mais le chemin vers la reconnaissance est encore long…

Sans Durand, nous serions morts de faim, nous tous, les impressionnistes. Nous lui devons tout.

L’impressionnisme… et le reste

Durand-Ruel accueille dans sa galerie la deuxième exposition du groupe des impressionnistes, qui est un peu moins critiquée que la première. Mais au fil du temps, Monet s’éloigne de ses compères.

Il rencontre un couple de mécènes, Ernest et Alice Hoschedé, et conçoit de grands décors peints pour orner le salon de leur château. Manque de bol, les Hoschedé font faillite quelques années plus tard, et les décors ne seront jamais installés…

Mais le couple reste néanmoins très lié aux Monet, au point d’emménager ensemble avec toute leur marmaille en 1878 !

Après avoir donné naissance à un second fils, Michel, Camille Monet décède. Claude réalise un portrait d’elle sur son lit de mort. Peu de temps après, il se rapproche d’Alice Hoschedé, son mari Ernest étant souvent absent… Un étrange ménage à trois qui fait beaucoup jaser !

Monet participe encore à certaines expositions des impressionnistes mais a également droit à des présentations qui lui sont dédiées. Petit à petit, les critiques se montrent plus enthousiastes, même si Monet a encore du mal à vendre.

En 1883, Alice, Claude et leur nombreuse progéniture s’installent dans le petit village de Giverny, à mi-chemin entre Paris et Rouen. Monet a trouvé son paradis terrestre, et ne le quittera jamais plus.

La reconnaissance, enfin

C’est à Giverny qu’il se met à peindre des séries, à commencer par les Meules, dans lesquelles il s’intéresse plus aux effets changeants de lumière qu’au sujet lui-même. Puis viennent les Peupliers et les Cathédrales de Rouen, qui rencontrent un véritable succès.

Il voyage à Londres, d’où il rapporte de nombreuses vues de la Tamise couverte de brouillard, qu’il retouche ensuite dans son atelier. Cette série, exposée en 1904, est un triomphe.

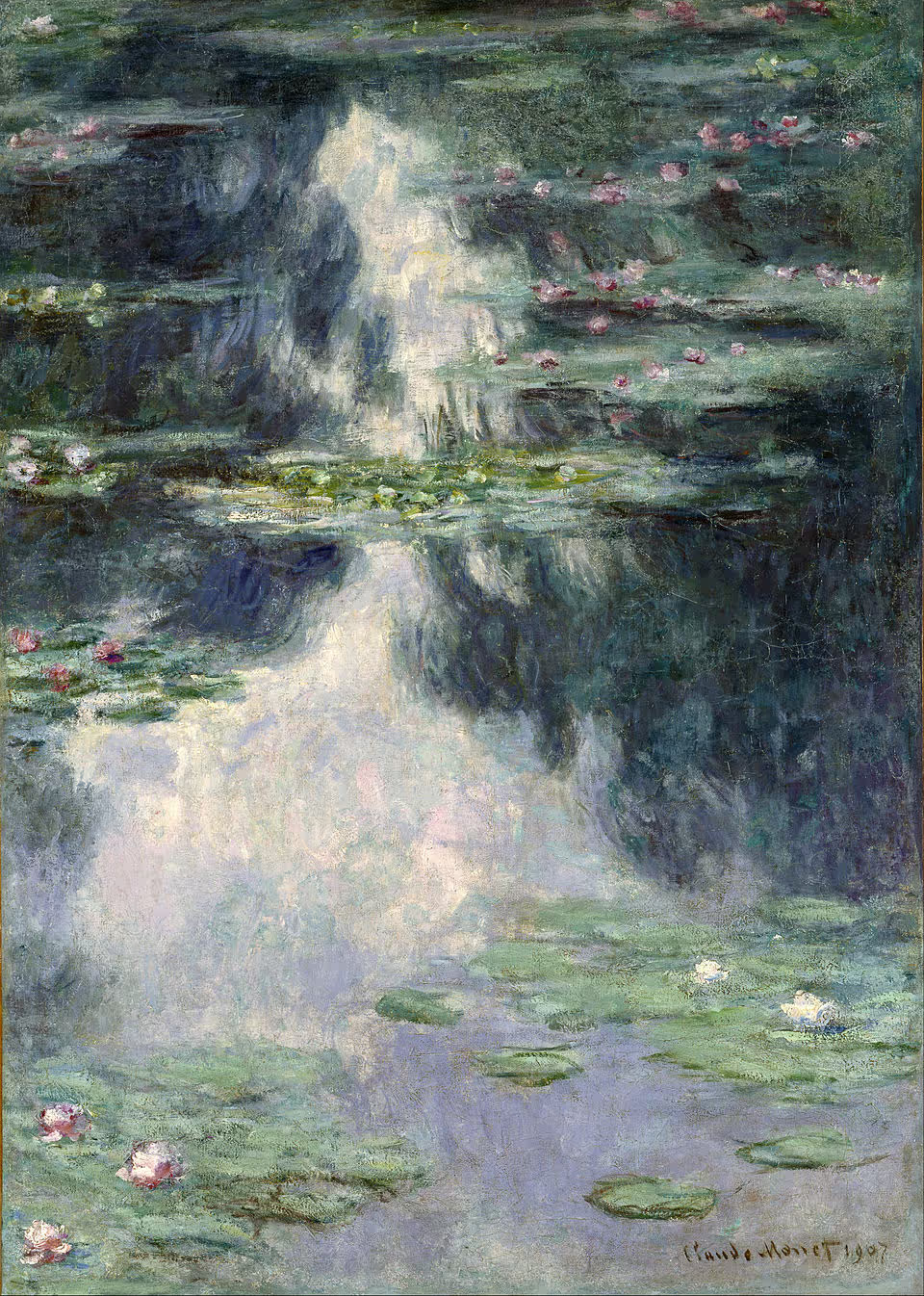

Monet a alors une soixantaine d’années, et va consacrer toutes celles qui lui restent à vivre à aménager et peindre son jardin de Giverny. Il va jusqu’à faire dévier un cours d’eau pour créer un étang couvert de nénuphars ou "nymphéas", qui devient le sujet principal de toute la fin de sa carrière.

Au fur et à mesure, ses toiles deviennent de plus en plus abstraites : il devient difficile d’y distinguer le ciel de l’eau…

Si ce virage vers l'abstraction est tout à fait voulu par Monet, il y a quelque chose en revanche qu'il subit de plein fouet. C'est la dégradation de sa vue, en particulier à cause de la cataracte qu'on lui diagnostique à 72 ans. Depuis plusieurs années déjà, sa vision est troublée : il voit de plus en plus flou, et perçoit des couleurs de plus en plus chaudes. Ce qui explique en partie les tonalités que prennent certaines de ses toiles dans ces années-là.

Monet est très réticent à se faire opérer des yeux, et c'est finalement son grand ami Georges Clemenceau qui, après plusieurs années, parvient à le convaincre. Après plusieurs opération de l'œil droit, il peut continuer à travailler sur son dernier grand projet : un ensemble d'immenses toiles représentant ses fameux nymphéas, qu'il souhaite offrir à l'État comme un symbole de la paix retrouvée après la Première Guerre mondiale.

Ce n'est qu'au lendemain de la mort du peintre, emporté par un cancer du poumon fin 1926, que le musée de l'Orangerie, à Paris, dévoile son ultime chef-d'œuvre. Dans les deux salles ovales construites sur-mesure, on peut s'immerger totalement dans la peinture de Claude Monet.

À qui on laisse le mot de la fin :

Qu'y a-t-il à dire de moi ? Que peut-il y avoir à dire, je vous le demande, d'un homme que rien au monde n'intéresse que sa peinture - et aussi son jardin et ses fleurs ?

.png)