C’est la conséquence d’une histoire de l’art longtemps écrite au masculin dans laquelle les femmes ont été marginalisées, invisibilisées et effacées. Pour mieux comprendre, déconstruisons ensemble trois idées reçues encore trop répandues...

Idée n°1 : "Si on ne les connaît pas, c’est qu’elles n’ont jamais existé »

C’est faux. Les femmes ont toujours été présentes dans le monde de l’art, même si cela n’a pas été une promenade de santé. Elles doivent surmonter de nombreux obstacles, notamment pour se former : en France, elles sont exclues de l’École des Beaux-Arts jusqu’à la fin du 19e siècle. Elles luttent aussi contre les préjugés et les discours qui nient leurs compétences.

.jpg)

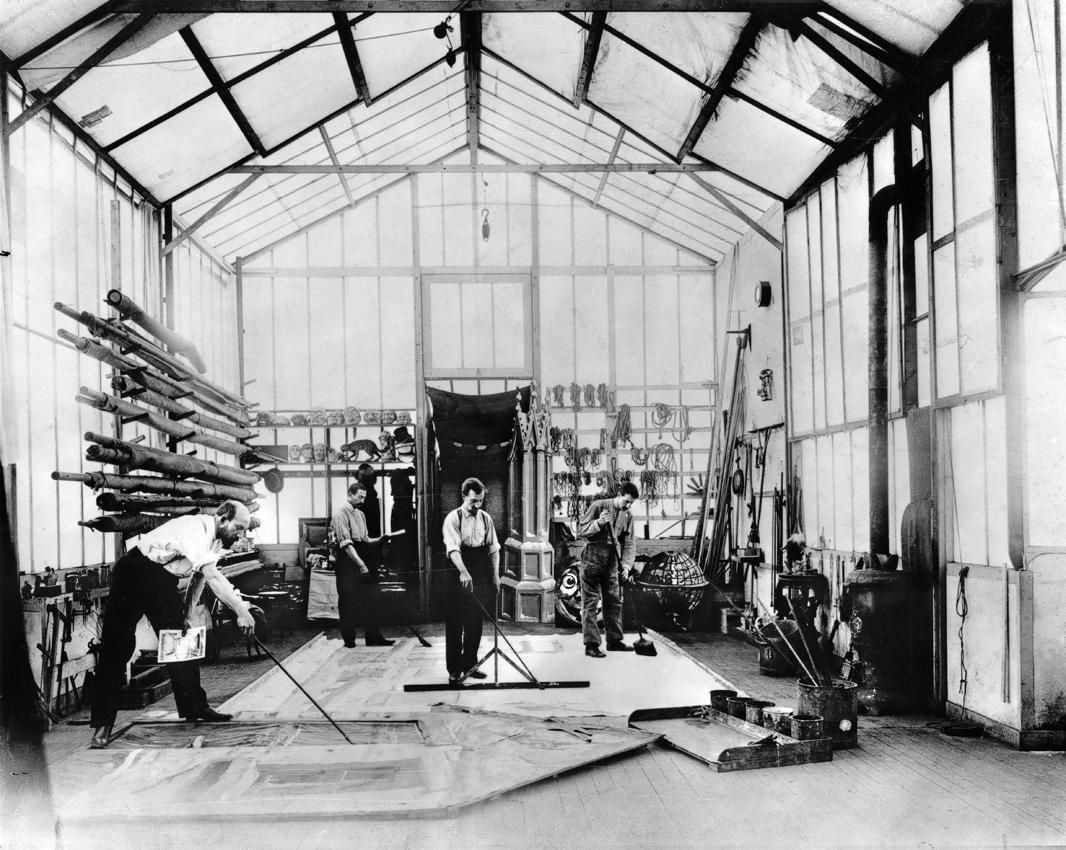

Dans ces conditions, il leur est difficile de mener les mêmes carrières que leurs collègues masculins. Et pourtant, elles sont nombreuses à défier les interdits ! Avant la Révolution française, dans le système des corporations de métier, beaucoup d’entre elles sont ainsi formées dans l’atelier de leur père ou des membres de leur famille, à l’image des Françaises Louise Moillon et Marguerite Gérard.

.png)

D’autres périodes leur sont aussi plus ouvertes : c’est le cas dans l’Italie de la Renaissance où Lavinia Fontana et Sofonisba Anguissola mènent des carrières brillantes, notamment grâce à leurs humanistes de pères qui les ont soutenues. En France, de nombreux noms féminins apparaissent dans les expositions officielles, entre la fin du 18e siècle et le début du 19e.

Bref, dès qu’on commence à chercher des artistes femmes, on les trouve. Certaines d’entre elles, comme Angelica Kauffman ou Élisabeth Vigée Le Brun, ont aussi laissé des autoportraits, preuve de leur volonté d’être reconnues comme créatrices.

Idée n°2 : "Si on ne les connaît pas, c’est qu’elles n’ont jamais été reconnues de leur vivant »

C’est aussi une idée fausse ! Au contraire, on peut en citer beaucoup qui ont connu le succès et la reconnaissance en leur temps. En Italie, Lavinia Fontana est sollicitée par les plus grands et devient peintre officielle du pape en 1604.

En 1766, Marie-Anne Collot accompagne son professeur en Russie pour réaliser une sculpture sur place. Elle se fait très vite une place en tant que sculptrice de portraits et son succès est tel... qu’elle obtient une pension à vie de l’impératrice Catherine II.

En France, Marie-Victoire Jaquotot, peintre sur porcelaine, peut se permettre d’emprunter des œuvres au Louvre pour réaliser ses copies – sans que personne ne proteste. Quant à Rosa Bonheur, spécialiste des représentations d'animaux, elle est la première femme officier de la Légion d’honneur. L’impératrice Eugénie, en lui remettant la médaille, déclare d’ailleurs que "le génie n’a pas de sexe".

Autant d’exemples qui rappellent qu’elles étaient incontournables en leur temps.

Idée n°3 : "Si on ne les connaît pas, c’est qu’elles n’ont pas été si importantes dans l’histoire de l’art"

Encore raté ! Le problème vient surtout de la manière dont cette histoire a été racontée : par des hommes, pour des hommes, en valorisant les genres dits "nobles" comme la peinture d’histoire (souvent réservée aux artistes masculins) au détriment du portrait, de la nature morte ou des arts décoratifs.

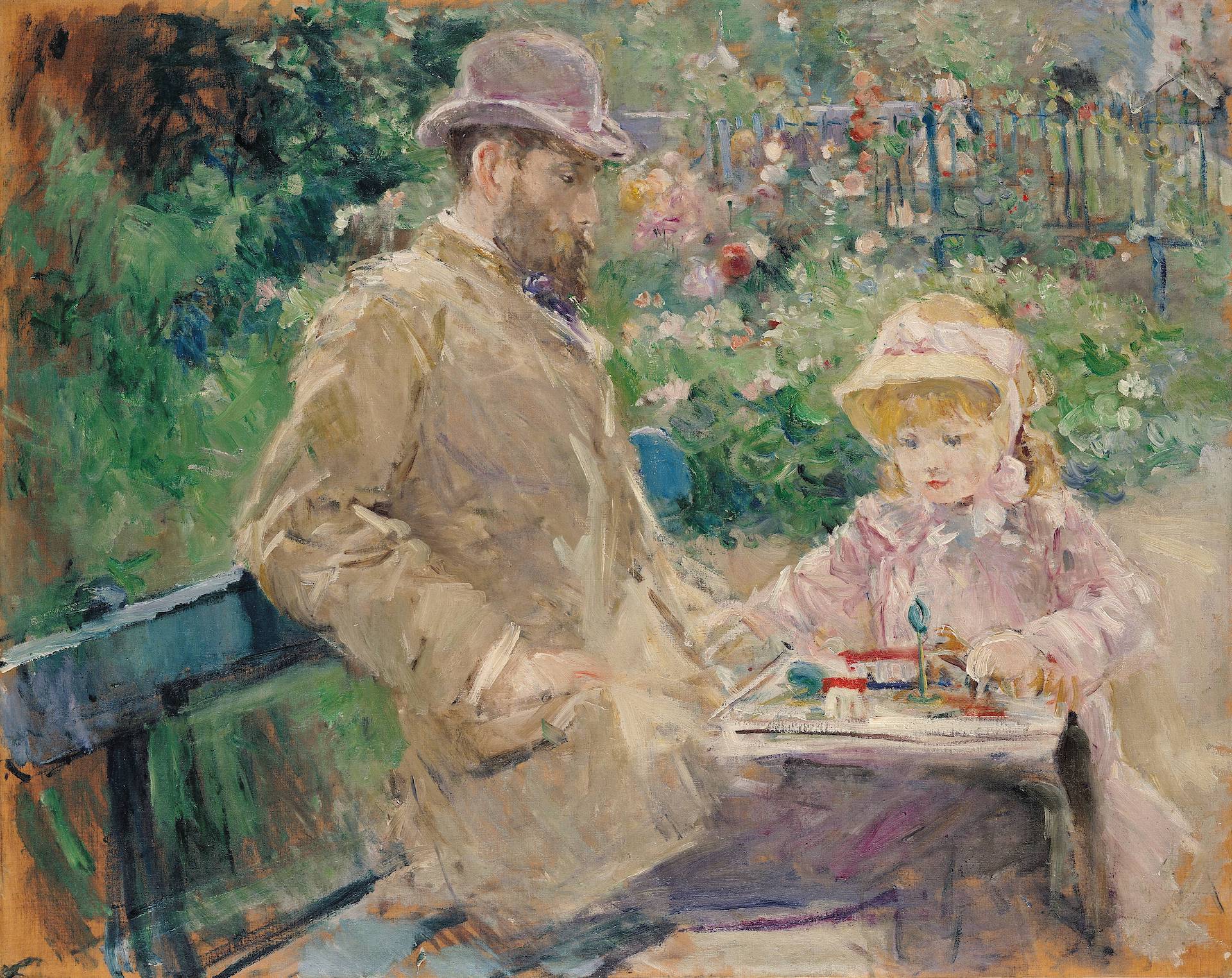

Et pourtant, elles ont marqué l’histoire de mille manières. En créant des œuvres monumentales et ambitieuses comme Niki de Saint-Phalle dans son jardin des Tarots. En portant leur art à son apogée comme Rosalba Carriera qui a popularisé le pastel en Europe au 18e siècle. En contribuant à créer la révolution impressionniste comme Berthe Morisot. Ou encore en étant des pionnières dans la photographie comme Julia Margaret Cameron.

Alors comment expliquer cet "oubli" ?

Cet effacement n’est pas accidentel. Les historiens de l’art ont souvent ignoré ou sous-estimé le travail des artistes femmes en les présentant comme des exceptions. Certaines œuvres ont même été attribuées à des hommes pour gagner en valeur sur le marché. La signature de Judith Leyster a ainsi été effacée pour vendre ses tableaux comme des œuvres de Frans Hals.

Cette vision biaisée doit être corrigée. Eh oui, ces idées reçues pèsent encore sur les artistes femmes aujourd’hui, perçues comme "hors normes" ou enfermées dans la catégorie d’un "art féminin". Heureusement, artistes, historiens et historiennes et musées commencent à adopter un regard plus inclusif et à réécrire notre histoire en prenant en compte toutes les expériences. Il était temps !

_(9313907702).jpg)