Paris, 1757. Les astronomes Nicole-Reine Lepaute et Joseph-Jérôme de Lalande déjeunent en vitesse, tout en griffonnant des chiffres sur du papier. Depuis bientôt six mois, ils font des calculs du matin au soir ! Car le duo n'a pas de temps à perdre…

À l’époque, la communauté scientifique sait que la comète de Halley, qu'on observe tous les 76 ans environ, ne va pas tarder à revenir. Un mathématicien, Alexis Claude Clairaut, décide alors de calculer avec précision sa date de retour. Pour cela, il développe une technique basée sur la théorie de la gravitation de Newton, qui décrit comment les astres s’attirent.

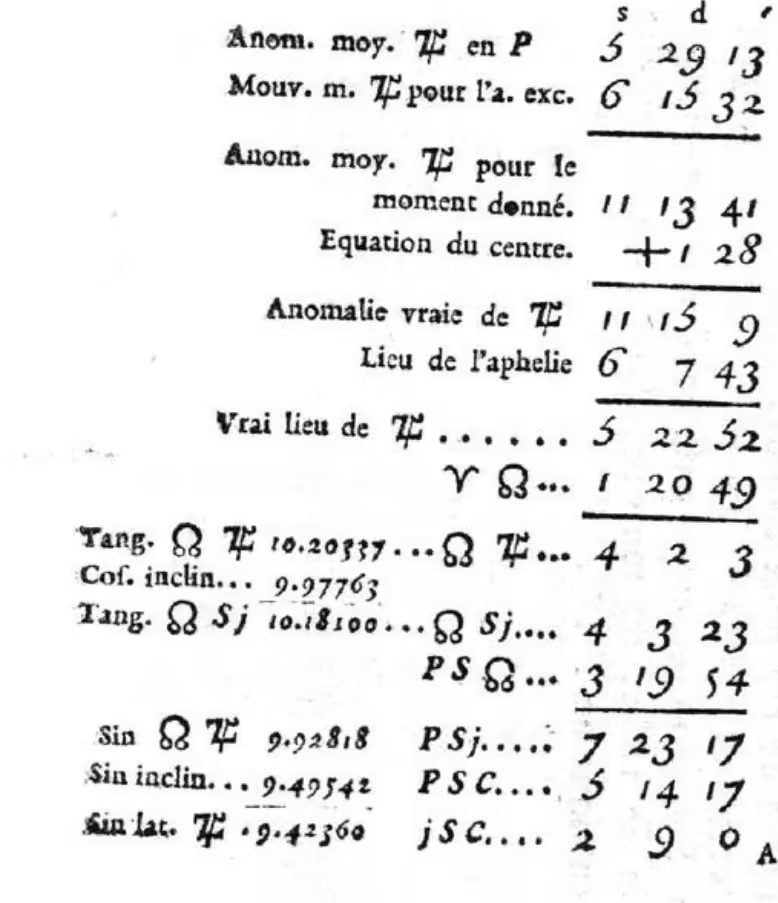

Le Soleil attire la comète de Halley, qui lui tourne autour en suivant une ellipse (une trajectoire ovale). Mais pour être précis, il faut également prendre en compte les perturbations dues à Jupiter et Saturne, qui attirent aussi la comète. Celles-ci expliquent pourquoi la durée de son trajet varie légèrement d’un passage à l’autre.

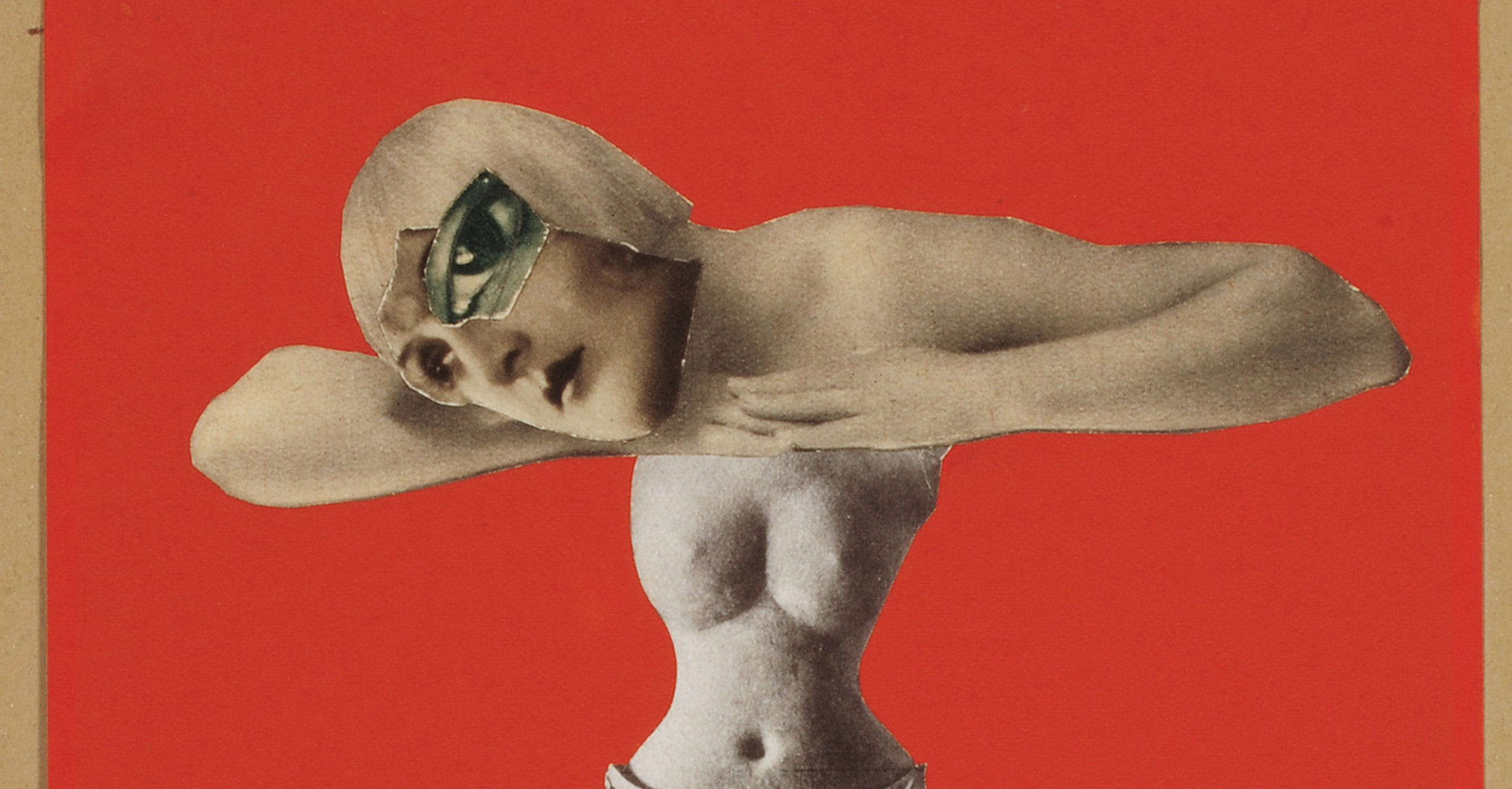

Prédire l'itinéraire requiert donc de connaître la distance entre la comète et les deux planètes sur les 150 années précédentes ! Clairaut prépare les feuilles avec les calculs à faire : additions, sinus, logarithmes… Puis, Lepaute et Lalande s'y collent. Enfin, surtout elle : "Nous n’aurions pas osé sans elle entreprendre cet énorme travail", écrit son compère.

Ouf, les calculateurs terminent à temps. Sur cette base, Clairaut prédit alors un passage au périhélie (au plus proche du Soleil) à la mi-avril 1759, avec une marge d'erreur d'un mois. Et la comète arrive... le 13 mars ! Triomphe pour Clairaut, et pour la théorie de Newton.

Génial, sauf que si Clairaut remercie Lalande, il omet simplement de mentionner Lepaute dans ses travaux, bien qu'il la considère comme une "savante calculatrice". Éclipsée par Clairaut, la scientifique continue néanmoins les calculs astronomiques, publie ensuite ses propres travaux et devient membre de l’Académie des Sciences de Béziers.

Depuis, on a même nommé l’un des cratères de la Lune d'après elle. Une trajectoire brillante !

.png)