1969, États-Unis. Margaret Rossiter, doctorante à l’université de Yale, s’intéresse à l’histoire des sciences. Lors d’une réunion avec des professeurs et des étudiants, presque tous des hommes, Rossiter pose une question : "Y a-t-il eu des femmes scientifiques ?". Et là, c'est le trouble : les savants ont beau se creuser la tête, aucun nom ne leur vient à l'esprit. À peine évoque-t-on Marie Curie que quelqu’un s’empresse de la reléguer au rang d’assistante de son mari… Aucune femme scientifique, vraiment ?

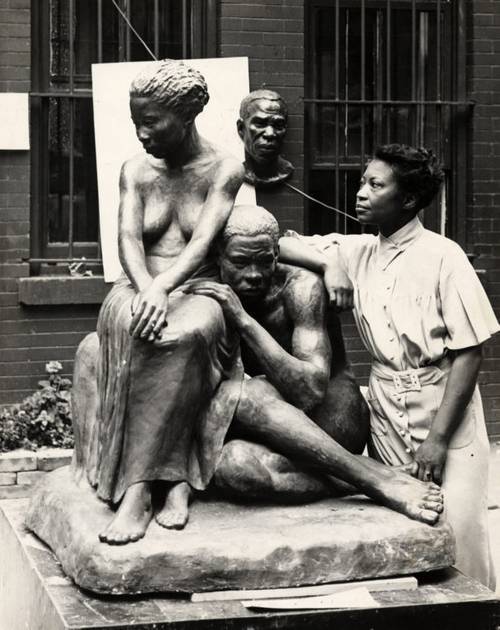

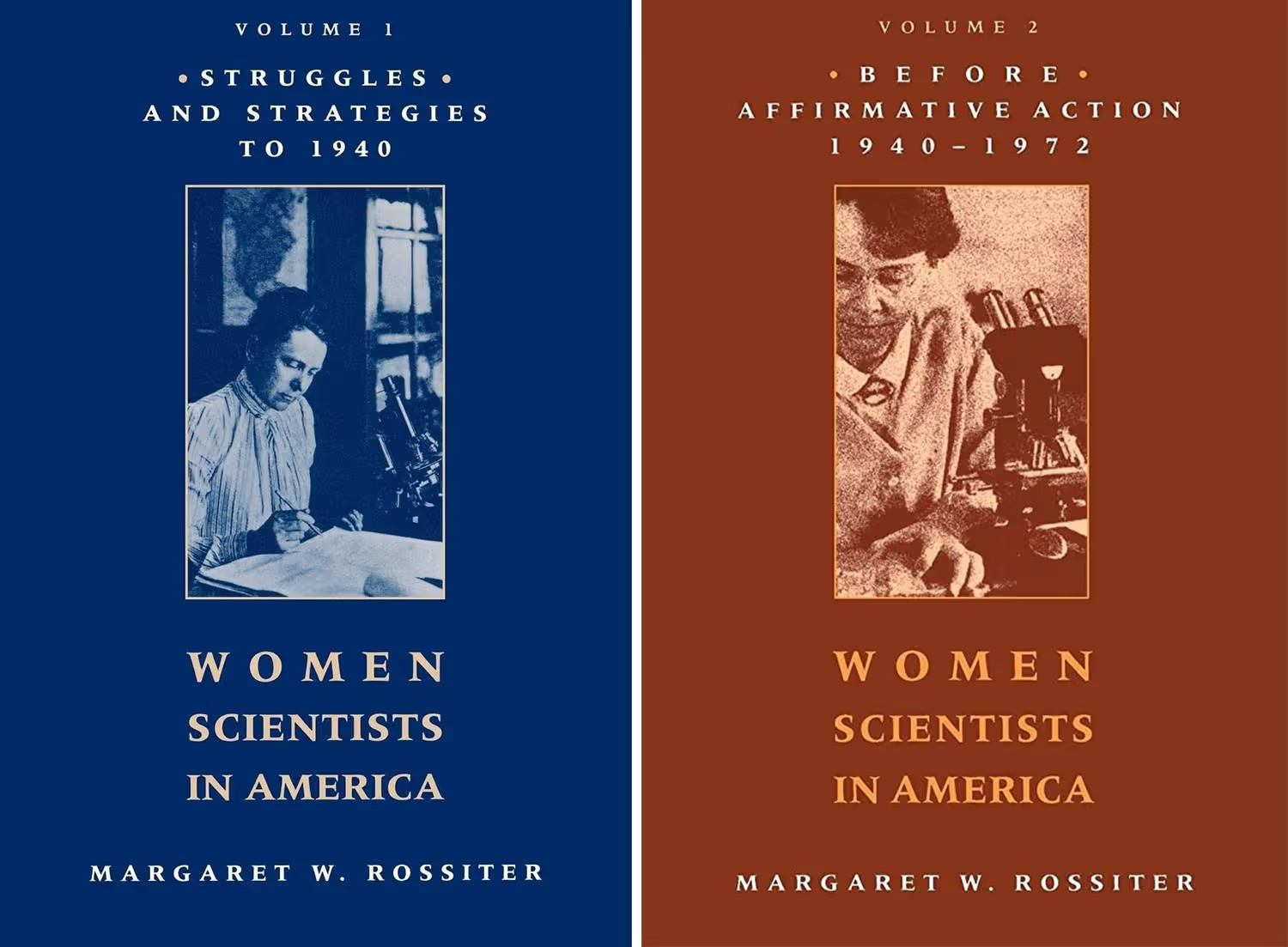

Pour l’étudiante, l’histoire des sciences comporte forcément des lacunes. Elle commence ainsi plusieurs décennies de recherche pour sortir de l’oubli quantité de physiciennes, géologues et autres chimistes. Mais pourquoi ces femmes de sciences ont-elles été mises au placard de leur vivant, puis peu à peu effacées des mémoires ?

Rossiter a sa petite idée sur la question, et elle tient en un mot : spoliation. Dans un article publié en 1993, elle liste ainsi un certain nombre de découvertes scientifiques faites (au moins en partie) par des femmes et qui ont été attribuées (uniquement) à des hommes. Il ne s’agit pas de quelques cas isolés, souligne Rossiter, mais bien d’un phénomène systématique qui minimise la contribution des femmes à la recherche scientifique.

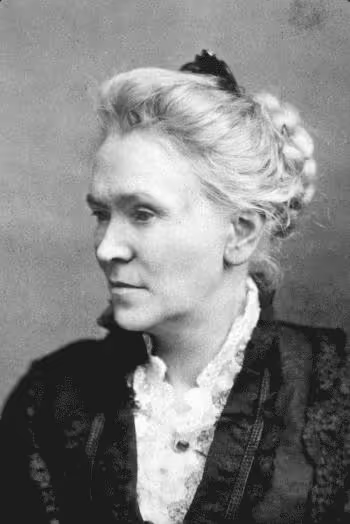

Mais comment l’appeler, ce phénomène ? Ce sera "l’effet Matilda", d’après Matilda Gage. Militante féministe du 19e siècle, elle s’est notamment intéressée aux femmes de sciences oubliées. Son nom ne vous dit rien ? C’est normal : Gage est elle-même victime de l’effet Matilda…

Et aujourd’hui, 30 ans après l’article de Rossiter, où en est-on ? Une étude de 2020 menée dans une quarantaine de pays a montré que parmi les chercheurs les plus cités dans des articles scientifiques, seuls 15 % sont des femmes… Et ce, même dans les disciplines où les femmes sont très présentes, comme la génétique.

Selon d’autres travaux, à qualification égale, les femmes scientifiques sont moins bien payées que leurs collègues masculins, moins invitées à des colloques scientifiques et, bien sûr, moins récompensées. Bref, on a encore du chemin à faire !

Si la science doit être fondée sur le mérite […], à réalisations semblables ou équivalentes, la réputation et la reconnaissance doivent être les mêmes. Margaret Rossiter

.png)