Années 1930. L’aventurier Laszló Almásy part en expédition au cœur du Sahara. Ce comte hongrois se passionne pour l’oasis légendaire de Zerzura que personne n’a jamais réussi à localiser. Il espère la découvrir et surtout s’emparer de l’or qu’on dit s’y trouver ! Mais c’est un tout autre trésor qui l’attend...

Pour trouver Zerzura, Almásy explore le plateau de Gilf al-Kabir, dans le sud-ouest de l’Égypte. Ce lieu aride n’est alors pas cartographié : voilà pourquoi il attise la curiosité de notre aventurier.

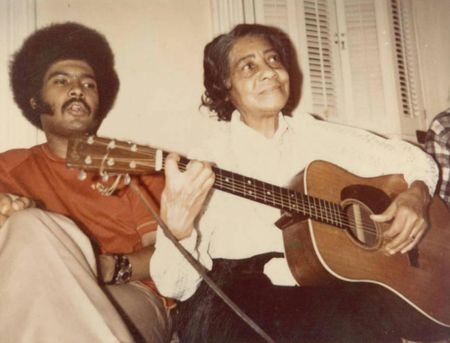

Après des jours de recherches vaines, Almásy décide de faire une pause à l’ombre. C’est alors qu’il tombe sur de curieux abris rocheux : ceux-ci sont ornés de peintures visiblement très anciennes !

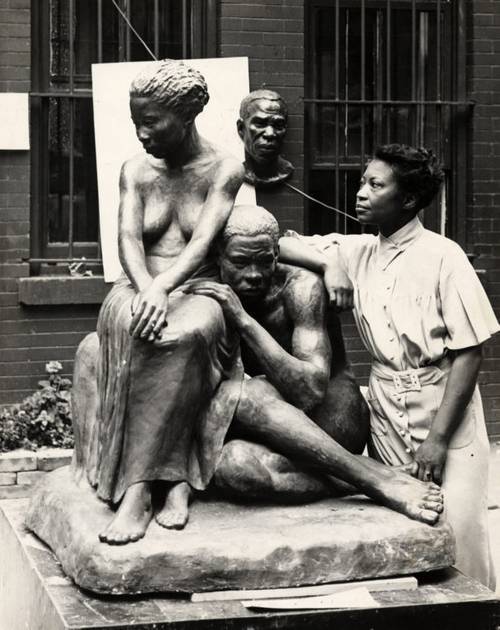

Sur les parois, on distingue des mains négatives (c’est le contour de la main qui est peint, à la manière d’un pochoir), des dessins de grandes bêtes et de nombreuses figures humaines… dont certaines flottent à l’horizontale, tournées vers la droite.

Pour le comte, pas de doute : ces figures sont préhistoriques et elles représentent des nageurs ! Elles prouveraient donc que l’eau abondait dans cette région maintenant désertique.

À l’époque, cette idée est loin de faire l’unanimité. Lors de la publication de son livre, les éditeurs d'Almásy invitent eux-mêmes les lecteurs à se méfier de cette hypothèse loufoque.

Des décennies plus tard pourtant, grâce à d’autres fouilles archéologiques, les scientifiques finiront par donner raison à Almásy. À l’époque néolithique, entre 8 000 et 4 000 avant notre ère, la région était bel et bien une savane chaude et humide à la végétation luxuriante. Au moment où sont réalisées les peintures rupestres, le Sahara était "vert" !

Mais ces personnages sont-ils vraiment des nageurs ? A priori, non. Selon les chercheurs, il s’agirait plutôt de défunts flottant dans l’au-delà, préfigurant les croyances égyptiennes. Comme quoi, de fausses hypothèses permettent parfois d’arriver à une conclusion juste ! Quant à l’oasis de Zerzura, personne ne l’a encore trouvée…

.png)