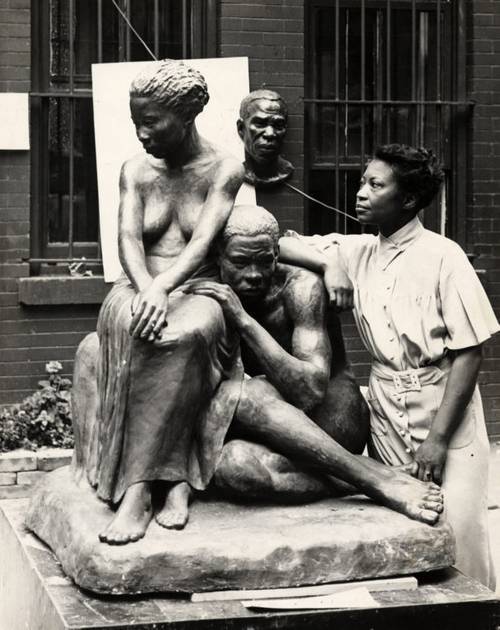

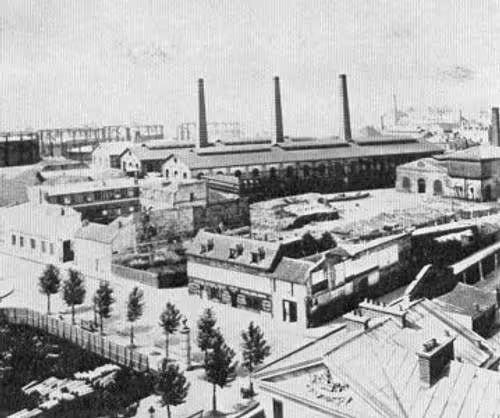

1836, Paris, actuel 15e arrondissement. Au retentissement de la sonnerie, un flot d’ouvriers s’échappe de l’usine à gaz de Grenelle et met le cap à l’Est, vers les quartiers ouvriers de la capitale et de ses faubourgs. Plus discrètement et à contretemps, les cadres sortent à leur tour et prennent aussi la route du retour chez eux. Avec une différence notable : contrairement aux ouvriers, ils se dirigent vers l’Ouest.

À l’époque, une séparation Est-Ouest de la capitale commence en effet à se dessiner. L'explication de ce phénomène social est à chercher du côté du vent. La brise venue du bois de Boulogne pour rafraîchir l'Ouest parisien ?

Non, ce n’est pas ce type de vent qui détermine cette répartition géographique des classes sociales. Le responsable, c’est ce vent qui souffle la plupart du temps d'Ouest en Est et se charge des fumées noires et des odeurs étouffantes que rejettent les usines.

.avif)

En pleine Révolution industrielle, ces pollutions augmentent d’année en année et, poussées par le vent, planent constamment au-dessus de l'Est de Paris. La qualité de vie des ouvriers en est bien sûr très amoindrie. Aujourd’hui, on appelle cela une inégalité environnementale : une exposition aux facteurs de pollution des milieux (air, sol, eau) ou aux aléas environnementaux qui n’est pas la même pour toutes les populations.

Les ouvriers logés à l’Est souffrent donc d’une double peine : à leurs difficultés socio-économiques s’ajoutent les pollutions atmosphériques et leurs conséquences. Notamment les maladies respiratoires, même si on ne fait pas forcément le lien à l’époque.

L’usine de Grenelle ferme au début du 20e siècle, suivie progressivement par d’autres fabriques, qui déménagent en périphérie. Leur départ ne change cependant rien à l’implantation géographique des classes sociales, trop fortement établie. Comme bien des capitales européennes, Paris conserve ainsi les marques d’une inégalité environnementale disparue il y a plus d’un siècle.

.png)