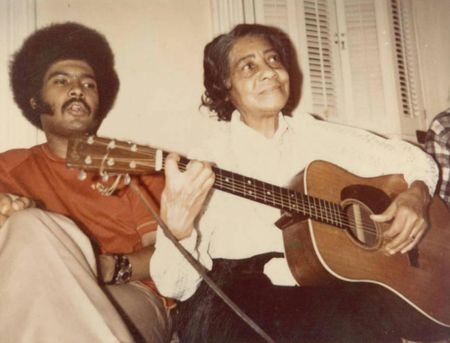

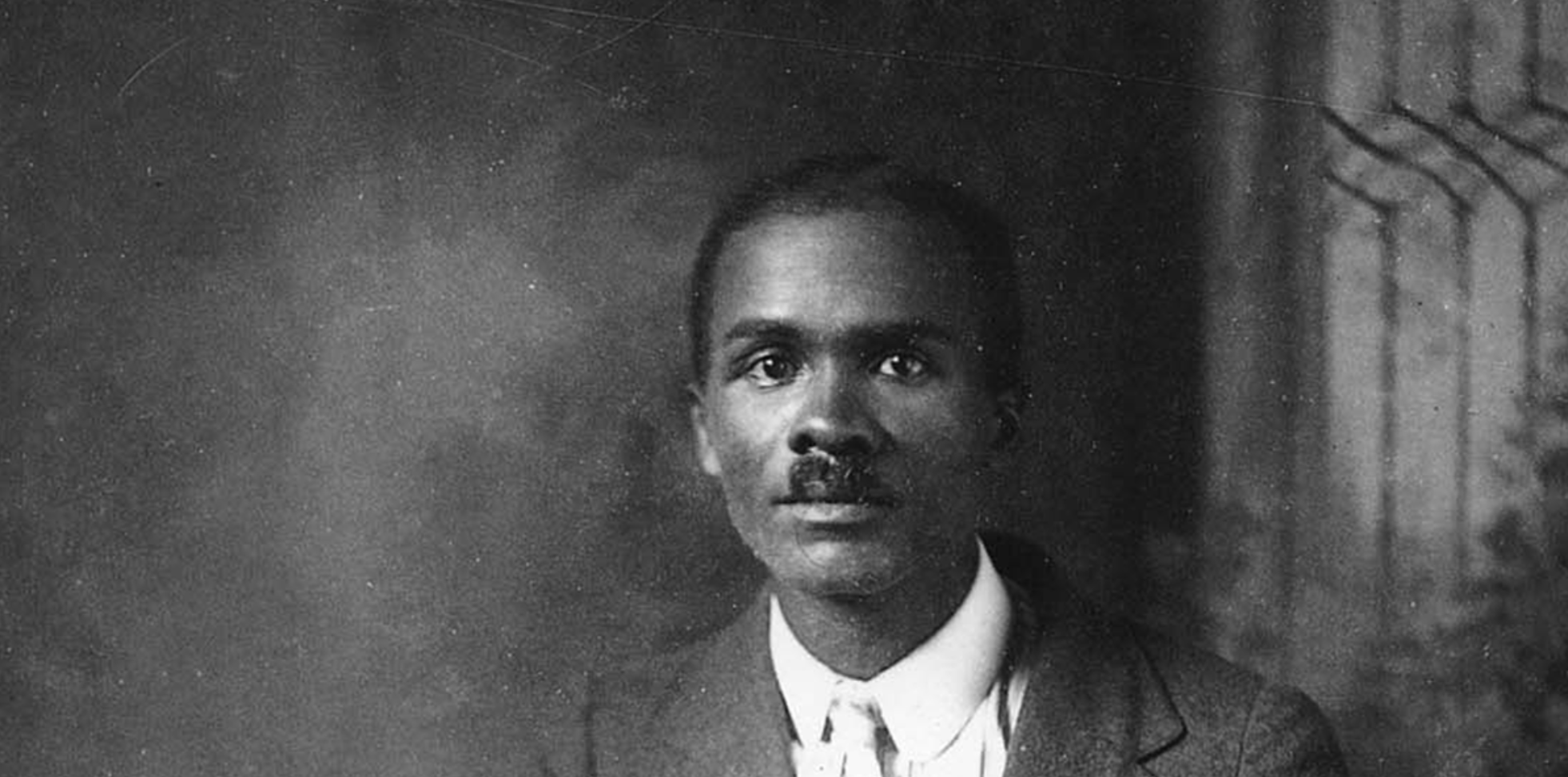

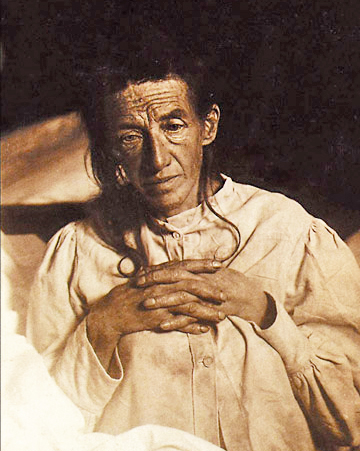

1906, Allemagne. Debout dans la morgue de l’hôpital de Francfort, le psychiatre Aloïs Alzheimer est extrêmement concentré. Il dissèque avec méthode un cerveau humain, celui de l’une de ses patientes. Cette patiente, c’est Auguste Deter. Placée à l’asile par son mari, elle souffrait de troubles psychologiques (hallucinations, désorientation), de troubles du langage et plus particulièrement de troubles de la mémoire, au point d’en oublier son propre nom !

Bref, les psychiatres lui diagnostiquent un cas classique (pour l’époque) de démence. Mais contrairement à ses collègues, Aloïs est persuadé que sa patiente n’est pas démente, mais simplement… malade. Et plus particulièrement, peut-être est-ce le cerveau d’Auguste qui est malade ? À la mort de sa patiente, Aloïs décide donc d’étudier son cerveau. Et ce qu’il voit confirme ses soupçons.

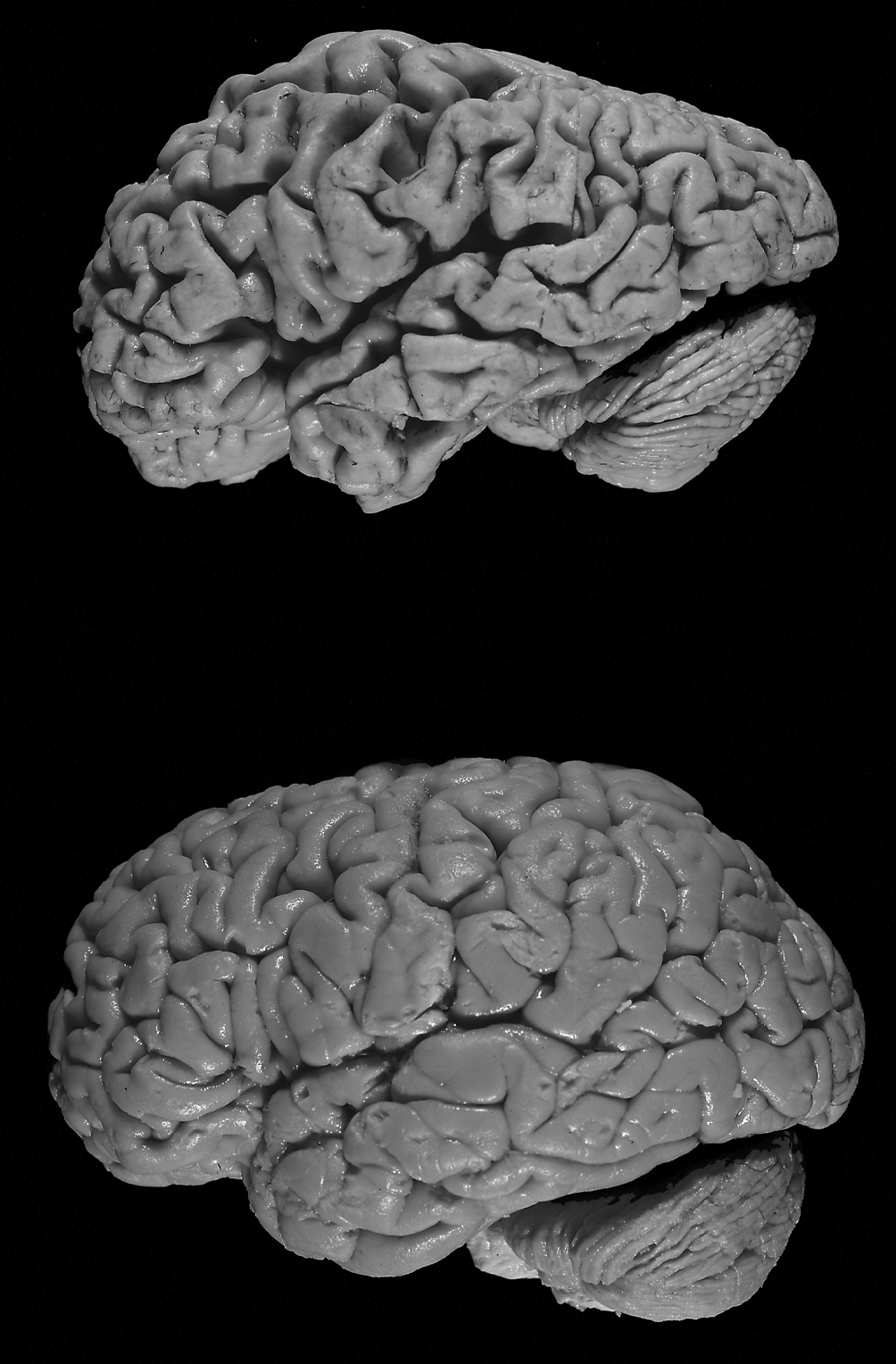

Le cerveau d’Auguste est très abîmé. Certaines zones sont atrophiées et d’étranges dépôts sont visibles… Aloïs Alzheimer observe pour la première fois les lésions anatomiques de la maladie qui porte désormais son nom. La maladie d’Alzheimer est une maladie dite "neurodégénérative". Certaines cellules du cerveau, les neurones, s’abîment et meurent progressivement. En particulier, dans la zone responsable de la mémorisation : l’hippocampe.

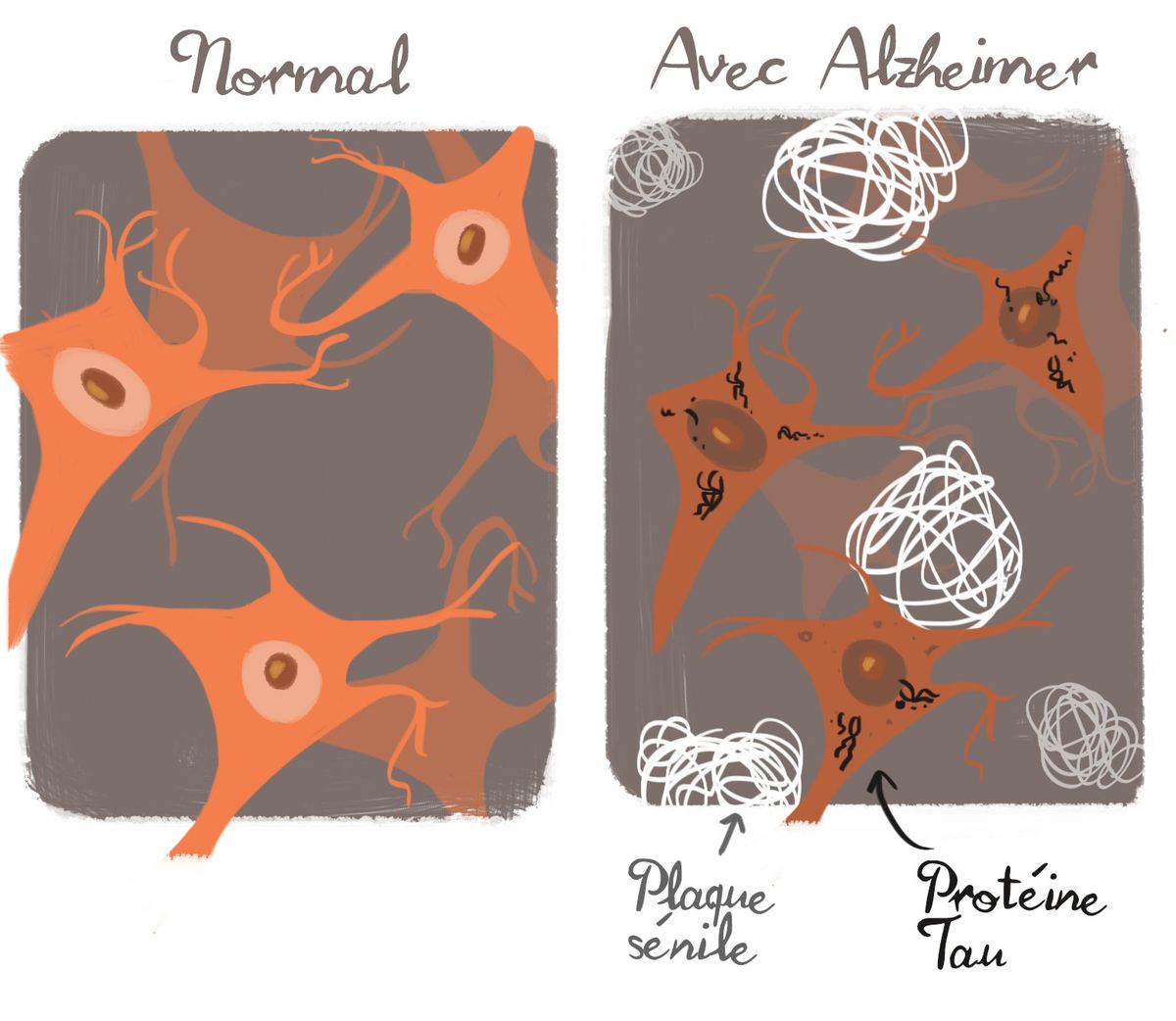

Cette destruction est due à la présence, en trop grande quantité, de deux protéines : Tau et bêta-amyloïde. À l’intérieur des neurones, l’accumulation de la protéine Tau perturbe le fonctionnement normal de la cellule en bloquant les messages qui y circulent. À l’extérieur, les protéines bêta-amyloïdes s’agrègent pour former des "plaques séniles" qui grossissent entre les neurones et les écrasent. Résultat : les neurones finissent par mourir…

Si on ne sait toujours pas guérir la maladie, on a, depuis, appris à la détecter de manière précoce. On peut également dire merci aux nouvelles technologies (montres GPS, applications mobiles) qui facilitent aujourd’hui la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leur entourage.

.png)